ほうれんそう(アカザ科)

kitchen garden

品目特性

- 発芽・生育適温は15~20℃で、25℃以上では発芽が悪くなる。寒さには強い。

- 比較的弱い光でも問題ないが、栽培中は葉が重なり合うので、強い光でよい。

- 発芽時の土壌水分が均一な発芽に影響する。ただし、発芽から本葉4枚頃までの過湿は立枯病を起こしやすいので注意する(特に夏場)。

- 酸性の土壌では発芽・生育が劣る。生育期間が短く、土壌病害の発生が生育のカギを握る。

- 日長が13時間以上あると花芽分化をし、抽苔(トウ立ち)を起こしやすい。冬場でも、街路灯の光が当たるところでは抽苔しやすいので注意すること。

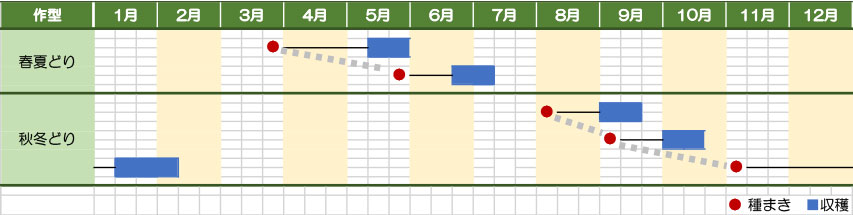

作型

※ほかの品目以上に、作型に応じて求められる品種特性が大きく異なるので、栽培時期に応じた品種を栽培すること。

施肥(1aあたり)

| 肥料名 | 元肥 | 追肥 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 完熟堆肥 | 200 | 基本的には追肥は行わない | |

| セルカ2号 | 10 | ||

| いなば有機 | 6 |

※品目の特性上、連作になりやすい。施設内での栽培が多くなるので、生育状況に応じて施肥量は調整すること。

栽培管理

ほ場選び

- 根が張る作物なので、耕土が深いほ場を選ぶ。

品種選び

近年では難易度は変化するものの、周年での栽培が可能になってきている。その一方で、季節によって求められる品種特性が大きく異なるので、栽培時期や自分の目的にあった品種を選ぶこと。

(品種選びのポイント)

- 耐病性(特に冬場のべと病対策)

- 晩抽性:日が長い時期の栽培でもトウ立ちをしにくい

- 立性:ほうれん草の葉の立ち具合

- 葉型:葉の形、切れ込みの数(剣葉:東洋種・在来種、丸葉:西洋種)

※寒締めを行う場合、寒締め用の専用品種を用いてもよい

播種

- 畝幅100~120cmで条間12~15cmの5~6条まきとする。

- 播種量は、間引きを考えて、薄播きにする。

- 覆土は特に厚くかけずに、タネが隠れる程度でよい。

- 播種後、種子と土が十分密着するように強く鎮圧する。

- また、盛夏期は地温を下げるために切りワラや遮光率40%程度の寒冷紗で地温抑制に努める。

かん水

- かん水は、発芽が揃うまでは適時行うが、発芽が揃った後は、株張りの確保や過湿による立枯病対策をかねて本葉4枚が揃う頃までかん水を控える。

- その後は、ほうれん草が萎れない程度に適時かん水を行うが、収穫10日~1週間前頃からかん水を控える。

間引き

- 本葉が1~2枚程度の頃に1回目の間引きを行い、株間4cm程度に、双葉の形の悪いものや長さの短いものを間引き、草勢を均一な状態にする。

- さらに、本葉3~4枚程度の頃に2回目の間引きを行い、最終的に株間8~10㎝程度になるよう間引く。

病害虫防除

立枯病

- 発芽後、根から地際部にかけて水浸状に褐変、腐敗し、苗は立ち消えて欠株状態になる。

- 高温多湿条件で発生しやすく、特に初夏どりの作型で発生が多い。

- 発生を抑えるためにも、発芽後のかん水を控えるとともに、水分コントロールしやすいように雨よけ栽培を行う。

収穫

- 草丈25~30㎝になったら収穫をし、双葉や黄化葉などを除去する。

- 品質保持のため、早朝気温の低い時間に行う。

- 腐敗を防ぐため、夏場は絶対に水洗いはしないこと。